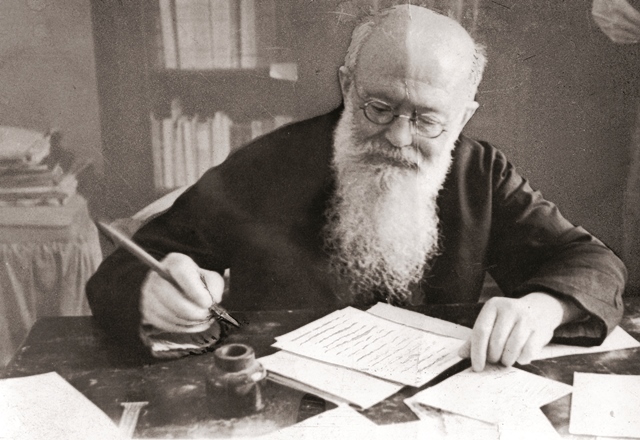

Nella foto Mons. Guercilena nel lebbrosario di nel lebbrosario di Kengtung

Sul cammino della sua lunga, felice vita missionaria fratel Felice ha incontrato tante persone, conosciute e amate coi loro problemi, i loro difetti, le loro virtù. In questi felici incontri egli ha sempre avuto una predilezione speciale per gli ultimi, i poveri, gli emarginati della società.

Non a caso, in cima ai suoi pensieri, oltre agli orfani, c’erano i lebbrosi, che ai suoi tempi (e non solo) non erano soltanto malati, ma anche impuri e per questo banditi dalla società: un ostracismo al tempo stesso sociale e religioso che si fatica ad estirpare, oggi come ieri.

Fratel Felice, come Gesù nei Vangeli, si avvicinava a loro e si faceva subito loro amico: l’amore è più contagioso della lebbra! “I miei lebbrosi - scrive in una bellissima e tenerissima lettera padre Cesare Colombo - gli (a fratel Felice) vogliono un bene dell’anima. È un ruba cuori. E come fanno a non volergli bene subito? Di solito quelli che vengono a trovarmi fanno bella faccia ma stanno una buona distanza da loro. Fratel Felice si è messo in mezzo a loro come un amico di vecchia data. S’è messo subito a lavorare con loro”[1].

Per fratel Felice i lebbrosi non erano persone “intoccabili”, ma fratelli speciali da amare ancora di più degli altri. “Non ho mai avuto paura della lebbra - annota egli stesso nella sua autobiografia - e anche sopporto facilmente l’odore sgradevole che i lebbrosi emanano. La vista delle loro piaghe, di quelle mani e piedi senza dita e di quei moncherini e di quelle facce sformate, non è certo una cosa piacevole, ma chi sa quanti di quest’infelici hanno l’anima pulita e bella, ammirata dagli angeli, mentre tanti, che hanno il corpo sano, hanno l’anima sfigurata dal peccato e sono oggetto di orrore agli angeli. Ci sarebbe una forte ragione per andarsene sulla luna, per sfuggire al fetore di questa pestilenza, tanto piú nauseante della lebbra del corpo”[2].

Fratel Felice frequenta periodicamente il lebbrosario di Loilem, “il più bello fra i cinque lebbrosari cattolici della Birmania”[3]. Iniziato nel 1936 da padre Rocco Perego e dalle Suore di Maria Bambina e inaugurato nel 1938, il villaggio dei lebbrosi sorge a 1400 m slm, in una amena posizione, circondata da pini e da un laghetto. “I lebbrosi accolti a Loilem sono di varie nazionalità, birmani, cariani, shan, cinesi, indiani, ecc. e, sotto la guida del p. Perego[4] e delle suore, diventano esperti in vari mestieri, falegnami, muratori, fabbri, argentieri, agricoltori, autisti e persino scultori e pittori. Le accoglienti casette in blocchi di cemento, la leggiadra chiesina, l'ospedaletto, l'aula che fa da teatro (sicuro, c'è anche questo!) e da scuola di catechismo, sono tutte opere dei lebbrosi. Io feci solo la guglia della cupola della chiesa – stile birmano – e il campanile in ferro, sempre però aiutato dai lebbrosi e, purtroppo, sempre avendo il tempo strettamente misurato dall'obbedienza”[5].

È contento di spendere un po’ delle sue forze per il loro bene, come scrive alla mamma Maria nel 1940. “Ora sono qui a Loilem in una colonia di lebbrosi: sono 114 tra uomini e donne. In queste parti di lebbrosi ve ne sono ovunque. Questa lebbroseria fu incominciata circa un anno e mezzo fa e furono fatte già tante case per i lebbrosi e una grande per le suore di Maria Bambina che sono in carica per distribuzione medicine, fare iniezioni e cibo, di tutto insomma. Un giovine missionario è a capo di tutto. Il governo aiuta per il mantenimento e per le medicine.

É da tanto tempo che mi aspettavano qui specialmente per fare un acquedotto con canne e finalmente Sua Ecc. Monsignore Lanfranconi mi poté mandare. Questi poveri lebbrosi hanno voluto farmi un po' di festa e fecero il teatro e del ridere me ne fecero fare tanto.

Ora l'acqua arriva alla vasca di deposito e aspetto altre canne per fare la distribuzione, intanto ho un mucchio di altro lavoro da fare.

Questi lebbrosi sono tutti idolatri pagani, e un giorno ringrazieranno eternamente il Signore che a causa della lebbra avranno potuto conoscere il vero Dio e, trovata la salvezza della loro anima, che altrimenti sarebbero andati perduti eternamente”[6].

Nel settembre 1965 si trova a Loilem per fabbricare ben 300 letti di ferro per i lebbrosi. “Un’impresa di maggior lena è stata la fattura di trecento letti di ferro per i ricoverati (più di 420) della lebbroseria. Poverini, avevano solo rudimentali letti di legno, facile dimora di cimici, le quali diventano inersterminabili a meno che siano bruciate... assieme alla loro dimora. Ben volentieri mi son prestato a questa fatica, benché oltremodo pesante. Mi hanno aiutato sei lebbrosi fabbri, o meglio coltellinai, ché tra questa gente non ci sono veri fabbri, che facciano lavori pesanti. Comunque mi hanno aiutato nel montaggio dei letti – lavoro anche questo faticoso e noioso – man mano che io finivo il taglio dei ferri, la loro piegatura e la segnalazione dei buchi”[7].

In una lettera alla cara Rosina (Taunggyi 19 ottobre 1969) fratel Felice spedisce una cartolina con le case della colonia. Scrive: “Segnai coi numeri le case delle Rev.de Suore, la chiesa, la casa del Padre e il laghetto; le case bianche le più grandi, dispensari di medicine e vitto; le altre pure in muratura sono di abitazione di 8 lebbrosi per casa, quelle più oscure di legno e bambù per le famiglie con bambini; il bosco è esclusivamente una pineta”[8].

Vale la pena di riportare parzialmente un’altra lettera indirizzata alla Rosina (Loilem, lebbroseria 19 ottobre 1969): “Quasi quasi dati i miei frequenti contatti con questa gente colpita da questo male così obbrobrioso agl’europei in special modo mi fate venire il dubbio del sospetto che anche le mie lettere scritte dalla lebbroseria portassero in certo qual modo un po’ di infezione. Ma posso garantire che non solo la lettera, ma che io pure grazie al buon Dio e alla cara Madonna non ho neppure l’ombra di simile infezione. Per quanto che l’odore che emana dai loro corpi non sia gradevole e le loro membra, specialmente le mani e i piedi e la faccia a quelli più avanzati nella malattia farebbero ribrezzo a tanti e nessuno se non per amore del Signore si prenderebbe cura di loro, sebbene che in questi paesi è una malattia si può dire abbastanza comune. Mi ritorna sempre alla mente la guarigione dei dieci lebbrosi fatta da nostro Signore quando era sulla terra, e uno solo lo ringraziò del miracolo. Questi lebbrosi, invece, lo ringrazieranno perché salveranno la loro anima, morendo in grazia di Dio […] Certo che il buon Dio ha tanta tanta compassione di tutti e anche a questa terribile malattia tolse il dolore fisico. Cascano le dita o altre parti del corpo, oppure i topi li rosicchiano esportandoli, così le orecchie senza accorgersi neppure, il dolore morale è un po’ sentito dalle persone giovani. Certo che si sentono molto sollevati nel vedere che con tanto disinteresse vi è qualcuno che prende cura di loro, nei loro bisogni sia corporali che per l’anima loro […]”[9].

In una lettera del 1970 fratel Felice racconta al nipote Elio la ricostruzione dell’aula che fa da teatro per le feste e le celebrazioni eucaristiche e da scuola di catechismo spazzata via da un violento nubifragio: “Una ventina di giorni fa fui chiamato d’urgenza qui alla lebbroseria, per rifare il tetto al salone, ora adibito a tale che era la vecchia chiesa che era insufficiente, e ne fu costruita un’altra più ampia e più decente. Una tromba d’aria asportò completamente il tetto e alcune parti di casette dei lebbrosi, però grazie al buon Dio senza vittime. Appena arrivai, cioè il giorno seguente, essendo ormai sera al mio arrivo, mi misi subito all’opera con una trentina di lebbrosi: chi faceva un lavoro, chi un altro, io riparai in tre giorni le lastre di ferro zincate corrugate e, in due settimane, il salone fu coperto con incabriate nuove e lastre riparate. Si dovette lavorare senza tregua per la paura di essere sorpresi e non fare a tempo prima che ci cogliesse le prime forti e temporalesche piogge, in cui di solito incominciano in maggio. Questo salone serve a tante cose, sia per istruzioni religiose, sia per porvi il raccolto dei campi per poi essere distribuito ai vari locali e per fare dei lavori al riparo dal cocente sole e delle piogge, e anche una volta o due all’anno un po’ di teatro dei lebbrosi stessi, nel loro modo di farlo. Capendo la lingua è veramente divertente. Qui non vi è altro, né radio né tanto meno televisori o cinema né luce elettrica, appena scende le tenebre verso le 7 ½ tutto è silenzio fino alle 4 ½ del mattino”[10].

E per finire una riflessione spirituale profonda di fratel Felice: “Certo che è meglio essere lebbrosi di corpo che essere lebbrosi nell’anima questa è più contagiosa e mette in grave pericolo la salvezza dell’anima e se questa non si salva le conseguenze sono irreversibili e funeste per tutta l’eternità” (Birmania Loilem Leper Colony, 27 agosto 1978)[11].

Marco Sampietro

Da “L’Angelo della Famiglia - Bollettino parrocchiale di Introbio”, a. 87, n. 2, aprile/giugn 2018, pp. 5-8.

[1] F. Tantardini, Il fabbro di Dio. Con rosario e martello missionario in Birmania. Autobiografia, lettere e testimonianze, EMI, Bologna 2016, p. 178.

[2] Tantardini, Il fabbro di Dio, p. 73.

[3] Ibidem.

[4] Padre Rocco Perego (1903-1984) fu il primo direttore del lebbrosario. Cfr. R. Perego, Un pezzo di cielo caldo. Quarant’anni coi lebbrosi, EMI; Bologna 1974.

[5] Tantardini, Il fabbro di Dio, p. 73.

[6] Tantardini, Il fabbro di Dio, p. 151.

[7] Tantardini, Il fabbro di Dio, p. 142.

[8] Archivio Gruppo Missionario Introbio.

[9] Archivio Gruppo Missionario Introbio.

[10] Archivio Felice Spotti, Primaluna.

[11] Archivio Gruppo Missionario Introbio.